Faux texte à modifier

Introduction

Nous avons débuté l'écriture de cette série car nous avons souhaité avant tout pouvoir mieux encadrer des ateliers (cf. article 1) qui nécessitent de faire raisonner (ou faire résonner comme le propose notre correcteur orthographique) des personnes.

Dans notre précédent article nous avons défini ce que sont les raisonnements et leurs différents modes afin d’expliciter le travail fait en chambre par les designers, à retrouver ici.

Nous allons maintenant dépasser la simple explicitation du raisonnement interne propre aux designers pour nous orienter vers une externalisation de leur raisonnement. Cela rejoint en partie notre travail sur les questions de la cognition étendue et distribuée. En effet, notre processus cognitif ne se situe pas uniquement dans notre tête, mais il peut s’étendre dans des artefacts ou dans d’autres personnes, les designers pensent avec des supports (cartographies, parcours, dessins, esquisses etc.) et pensent également à plusieurs. En organisant des ateliers, les designers étendent leur cognition à d’autres agents. Ainsi, se créent des groupes d’agents qui exercent des fonctions cognitives ensemble. Des petits groupes de collègues qui interagissent constituent un autre exemple de cognition distribuée. Ensemble, le groupe se souvient mieux que chacune de ses parties (Battaly, 2018). Les participants aux ateliers de co-conception constituent des collègues temporaires des designers avec lesquels ils partagent une partie de leur processus cognitif. Dans cette optique, nous organisons ces ateliers pour accéder à des connaissances qui autrement nous échapperaient, nous tirons profit de la dimension étendue et distribuée de la connaissance qui émerge dans ces espaces.

Objectifs des séquences ateliers

Il est très rare qu’un atelier ne mobilise qu’un type de raisonnement : c’est pour cela que nous préférerons plutôt nous intéresser, un peu en amont, aux objectifs des séquences. La première étape de la préparation d’un atelier consiste à se poser la question de ce que l’on cherche à faire : est-ce simplement pour l'acquisition de connaissances manquantes ? Ou bien pour guider quelqu'un dans un raisonnement spécifique ? Peut-être s'agit-il plutôt d'expliciter un raisonnement déjà existant ? Cette phase préliminaire, bien que souvent négligée, est cruciale pour comprendre comment les participants interagissent et échangent leurs idées au sein de ces sessions de co-conception. Au cours de notre pratique nous avons identifié trois types d’objectifs : comprendre, collecter des données pertinentes et mettre à l'épreuve des hypothèse spécifiques.

Consignes et bonnes pratiques

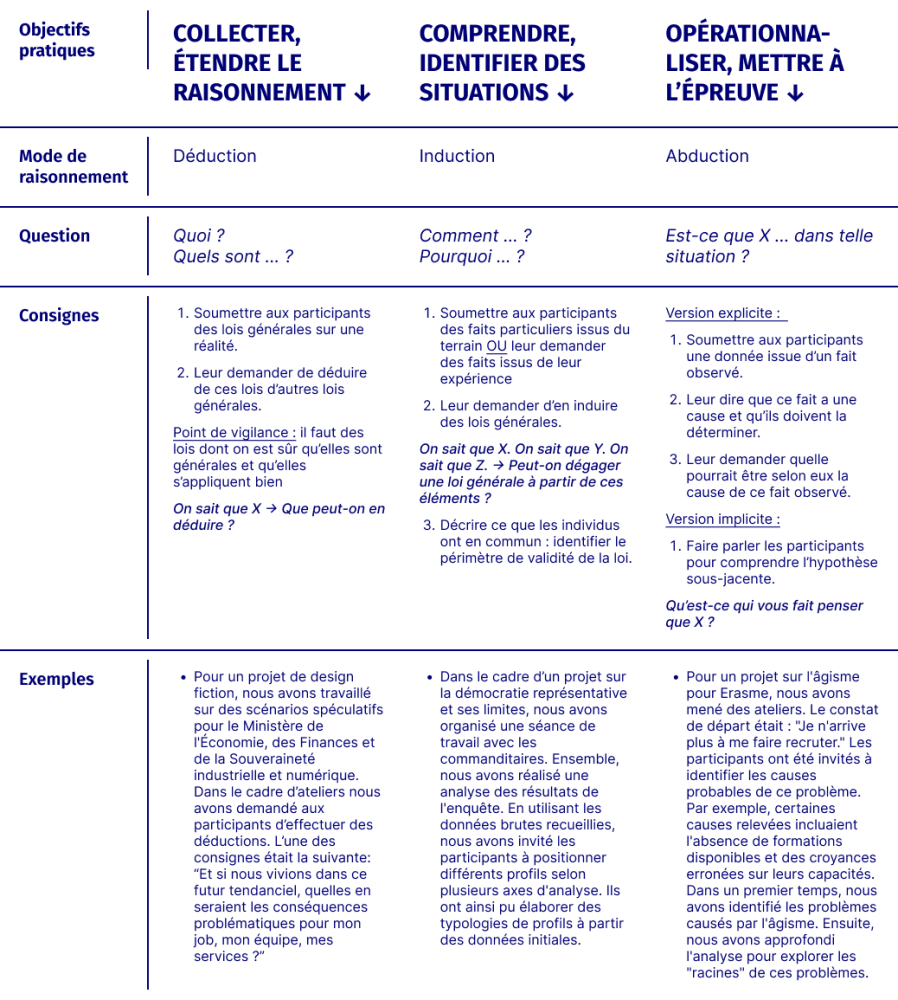

- Collecter, étendre le raisonnement : Il s'agit de rassembler des informations significatives en relation avec l'objet des ateliers. La collecte fait appel à la déduction : il s’agit de collecter des cas particuliers qui permettent d’illustrer des cas généraux.

- Comprendre, identifier des situations : les ateliers visent à approfondir la compréhension d'un sujet particulier. La compréhension repose sur un mode de raisonnement inductif : il s’agit de comprendre les mécanismes qui régissent une situation.

- Opérationnaliser, mettre à l'épreuve une hypothèse : les ateliers offrent l'opportunité de tester et d'évaluer la validité d'une hypothèse préalablement émise: la mise à l’épreuve repose sur un raisonnement abductif.

Chaque objectif appelle un mode de raisonnement différents et donc des consignes particulières. En effet, ce sont ces phrases, leur formulation qui tendent sur un sujet particulier à adopter un mode de raisonnement plutôt qu’un autre.

Que nous souhaitions qu'ils utilisent un raisonnement déductif, inductif ou abductif, les consignes doivent être adaptées en conséquence. Nous proposons ci-dessous, un tableau qui permettra de mettre en lumière la spécificité de chaque type de raisonnement et les instructions nécessaires pour les mettre en œuvre.

Bonnes pratiques liées aux modes de raisonnement lors des ateliers de co-conception

Lors d’ateliers, la communication ainsi que la compréhension commune sont essentielles :

> Des hypothèses erronées : classiques mais peu graves

> Des conclusions hâtives ou des généralisations excessives : le rôle de l’animateur sera alors de rappeler le principe de déduction (une loi générale) ou la limite de l’induction (une connaissance qui n’est pas généralisable)

> La confusion entre corrélation et causalité : le rôle de l'animateur est de rappeler aux participants que l'observation d'une corrélation entre deux phénomènes ne signifie pas nécessairement qu'il existe une relation de cause à effet entre eux. La corrélation entre deux réalités peut par exemple être expliquée par une troisième variable cachée.

> Une survalorisation de l'expérience personnelle : encore une fois, le rappel de lois supérieures (statistiques, sociales) ou la limite de la généralisation permettront de ramener vers un raisonnement juste

> Un recours excessif au raisonnement émotionnel : l'animateur doit guider les discussions de manière à équilibrer les perspectives émotionnelles avec des analyses fondées sur des données

Conclusion

- Nous reprenons ici des erreurs de logique dont nous avons parlé dans notre précédent article. Celles et ceux qui animent régulièrement des ateliers retrouveront ici des “cas” typiques qu’il faut savoir modérer et accompagner :

- Des inférences incorrectes

- La qualité de la communication revêt une importance primordiale au sein des ateliers de co-conception. Il est essentiel de favoriser des échanges fluides entre les participants, entre ces derniers et les concepteurs, ainsi qu'entre les concepteurs eux-mêmes, notamment lors de l'élaboration des consignes.

- Il est impératif de valider la compréhension commune, en favorisant la vertu d'interlucency [1]. Cette approche pédagogique incarne une vertu intellectuelle qui ne se limite pas à bien expliquer sa pensée à son interlocuteur. Elle englobe également la vérification attentive pour s'assurer que l'interlocuteur a bien saisi les explications fournies.

Nous proposons au travers de cet article un cadre issu de l’épistémologie pour organiser le raisonnement d’autres personnes au sein d’ateliers. Il s’agit avant tout de s’assurer de guider les participants sur des modes de raisonnement valides afin de fournir aux concepteurs des savoirs utiles.

Bien que l'analyse des diverses formes de raisonnements offre un éclairage sur la nature des processus cognitifs des designers, il est crucial de reconnaître les limites inhérentes à ces approches. En effet, ces dernières demeurent principalement axées sur les énoncés et les propositions, négligeant ainsi d’autres dimensions essentielles du travail épistémique des designers. Dans cette optique, la thèse de Daniel Uribe se tourne vers le concept de vertu intellectuelle pour appréhender de manière plus nuancée la complexité de leur activité. L'épistémologie des vertus délaisse ainsi la focalisation exclusive sur les propriétés des énoncés au profit d'une exploration des caractéristiques morales et intellectuelles des agents cognitifs. Cette orientation permet non seulement de mieux saisir les dimensions épistémiques du travail des designers, mais également d'appréhender la dimension sociale inhérente à la création de connaissances. Les designers ne se contentent pas de générer des connaissances, ils les façonnent et les échangent au sein d'interactions complexes avec leurs pairs et d'autres acteurs du processus créatif.

[1] « Interlucency: the virtue of contributing to maximally successfull communication by signalling one’s understanding to the speakers (if one is a hearer) and by tracking the understanding of the hearers (if one is a speaker) » B. DE BRUIN, Ethics and the Global Financial Crisis: Why Incompetence Is Worse Than Greed, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 203